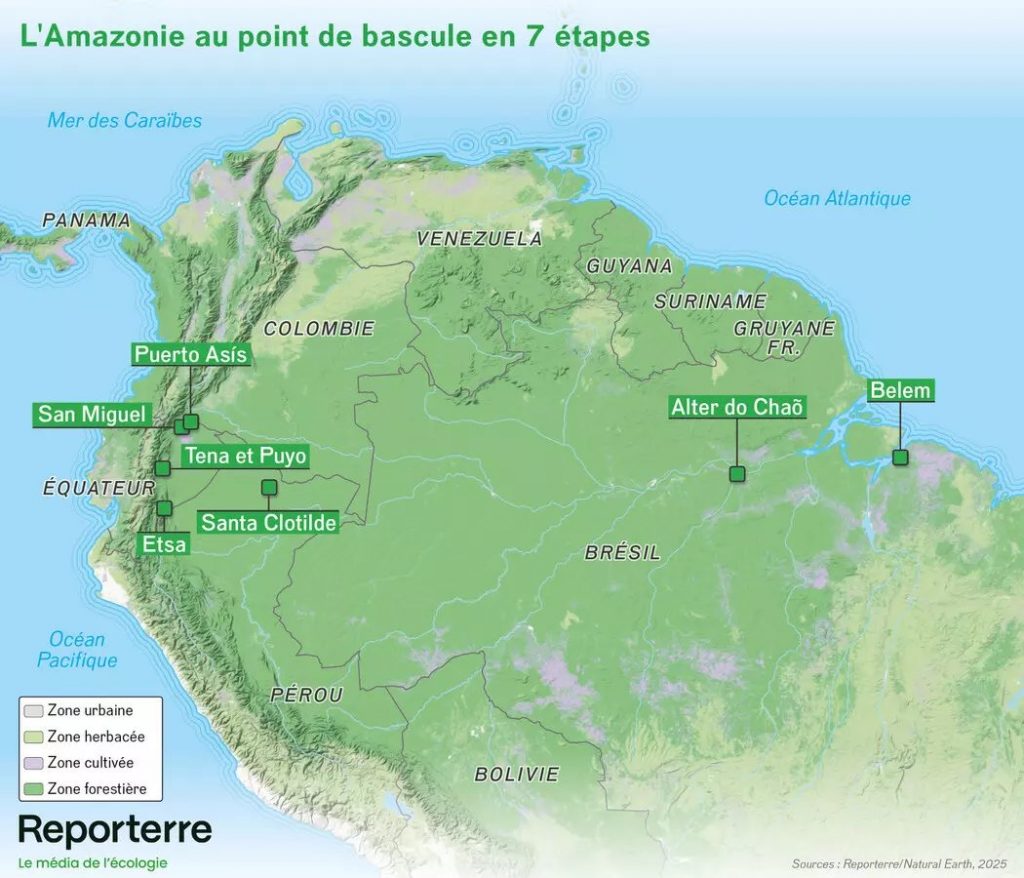

🇨🇴 🇪🇨 🇧🇷 L’Amazonie au point de bascule (une série de reportages de Anouk Passelac / Reporterre)

La plus grande forêt tropicale du monde s’approche dangereusement du point de non-retour, à partir duquel elle pourrait se transformer en savane. Accaparement des terres, agriculture, trafics… Au moment où s’ouvre la COP30 au Brésil, et après une enquête de sept mois dans sept zones clés, Reporterre fait un état des lieux des difficultés et des projets locaux bâtissant un avenir désirable.

L’Amazonie pourrait se transformer en savane

La plus grande forêt tropicale du monde est une grande source de richesses. Ses 550 millions d’hectares traversent huit pays (dont la Guyane française) et abritent 34 millions d’habitants, dont des centaines de groupes indigènes.

Cet écosystème, pourtant, se fragilise : l’accaparement des terres, l’agriculture, la construction d’infrastructures et les trafics en tout genre entraînent une déforestation majeure. 18 % de la forêt ont déjà été rasés (et 20 % endommagés), entraînant des sécheresses accrues, des incendies record et accélérant le bouleversement climatique mondial. Selon les scientifiques, la région aurait atteint un point qui pourrait la faire basculer vers une « savanisation »

1) En Amazonie, des paysans replantent les terres déforestées pour la cocaïne / Puerto Asís (Colombie)

Au sud de la Colombie, dans un contexte de conflit armé et de culture très lucrative de la coca, une communauté paysanne lutte pour vivre dignement du fruit de son travail.

Si l’on veut se rendre en Amazonie, mieux vaut avoir du temps. Depuis Bogotá, capitale de la Colombie, il faut dix-neuf heures de bus pour se rendre à Puerto Asís, petite ville de 70 000 habitants au sud du pays, située au bord de la rivière Putumayo. Chaleur étouffante, vendeurs ambulants d’ananas, tyrans à ventre d’or perchés sur les fils électriques… C’est ici que Jani Silva est désormais contrainte de vivre. Elle ne sort de sa maison que sous escorte, tant sa vie est menacée.

Ce qu’on lui reproche ? « Encourager les paysans à penser par eux-mêmes », explique la présidente de l’association de paysans Adispa. Assise dans le patio de sa maison par une journée de chaleur accablante, empirée par la tôle du toit, elle raconte avoir notamment aidé certains jeunes à se détourner de la guérilla et de l’armée. « D’un côté comme de l’autre, ce sont les pauvres, les paysans qui sont enrôlés. On se tue entre nous. Je suis contre la violence et pour la vie, sous toutes ses formes. » Son opposition ferme à l’exploitation de puits de pétrole au sein de la communauté paysanne lui vaut aussi d’être dans le viseur des groupes armés.

Ce sont eux qui continuent de faire la loi dans certaines régions du pays, malgré la signature d’un accord de paix en 2016 avec les Farc, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Dans le Putumayo, ce sont les Commandos de la frontière qui ont le contrôle et se financent par le narcotrafic.

Au cœur de leur business : la culture illégale de la coca, dont les feuilles sont transformées en cocaïne. C’est l’une des principales causes de la déforestation en Amazonie colombienne. Le Putumayo accumule ainsi de tristes records : entre 2021 et 2022, la surface cultivée de la plante est passée de 28 000 à 48 000 hectares, selon un rapport de l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC).

« Garantir une bonne qualité de vie »

C’est dans ce contexte délicat que travaille l’association Adispa, chargée de la gestion de La Perle amazonienne, une zone de réserve paysanne (ZRC) au sud de Puerto Asís.

L’objectif de cette zone qui s’étend sur 22 000 hectares : défendre les droits des 600 familles qui y vivent, et lutter contre l’accaparement des terres dû notamment à l’agriculture extensive. « On veut garantir une bonne qualité de vie aux habitants et aux générations futures, en harmonie avec la nature », résume Jani Silva. (…)

(…) Lire la suite de l’article ici

2) En Amazonie, un hôpital où accoucher dans le respect des traditions indigènes / San Miguel (Putumayo – Colombie)

Le minibus file dans la campagne vallonnée du Putumayo, encore endormie dans la brume, à la frontière avec l’Équateur et le Pérou. La radio et la conduite pressée du chauffeur bercent tant bien que mal les passagers. Une fois arrivé à San Miguel, 26 000 habitants, le véhicule se dirige vers le petit hôpital de campagne de la municipalité. À l’entrée du bâtiment, cinq personnes issues de différents peuples indigènes attendent d’être reçus par l’équipe médicale du service de maternité. Servio Tulio, médecin de l’ethnie Inga, colliers de perles, de graines et de dents d’animaux autour du cou, précise d’emblée : « Avant, je n’aurais pas mis les pieds ici. »

22 % de la population du Putumayo est indigène (contre 2 % au niveau national). Parmi les quinze peuples de la région, l’hôpital de San Miguel a des usagers de six cultures différentes : kamëntsa, kichwa, pastos, inga, kofán et awá. Chaque culture a sa propre histoire, sa propre langue, ses croyances, ses rites… et sa propre médecine, privilégiée à la médecine occidentale. L’hôpital de San Miguel fait donc figure d’exception.

Nouer le dialogue avec ces communautés a été important tant les peuples indigènes étaient réfractaires à l’idée de se faire soigner à l’hôpital. L’accès aux centres de soins, coûteux et souvent éloignés de leurs lieux d’habitation, ne se faisait qu’en cas de force majeure. Et créer un centre de soins au plus près des habitants ? Impossible, tant les communautés sont éparpillées. Seule option : faire venir les peuples autochtones directement à l’hôpital.

Celui de San Miguel a ainsi décidé en 2022 de faire appel à l’ONG Amazon Conservation Team (ACT). Implantée dans le Putumayo depuis une trentaine d’années, cette association a la confiance des communautés autochtones avec lesquelles elle travaille pour améliorer la gouvernance de leurs territoires, perpétuer et valoriser leur culture, améliorer leurs conditions de vie. Offrir un meilleur accès aux soins de ces populations étant un chantier immense, les premières actions se sont concentrées sur le suivi des grossesses et l’accouchement des femmes indigènes. Avant ce rapprochement, peu de femmes indigènes enceintes accouchaient à l’hôpital. Quand elles le faisaient, elles se présentaient proches du terme sans avoir réalisé aucun examen préalable. (…)

(…) Lire la suite de l’article ici

3) En Amazonie, ils misent sur la vanille pour contrer l’orpaillage / Province de Napo (Équateur)

Pour détourner les Équatoriens de l’extraction d’or, véritable fléau dans le pays, des filières émergent. La vanille et le cacao pourraient ainsi devenir une alternative économique durable pour les habitants.

Étonnant décor que celui qui accueille les visiteurs à l’entrée de la ville de Tena, en Amazonie équatorienne. Des dizaines de pelleteuses rouillées sont entassées sur un parking. Des arbres ont commencé à pousser dans les interstices de leur carrosserie. Que s’est-il passé ? Ces monstres d’acier proviennent de saisies effectuées par l’armée en 2022 pour porter un coup à l’orpaillage illégal. Une partie des engins a été détruite. Le reste, près de 150 pelleteuses, croupit encore sur ce terrain de la municipalité. L’action coup-de-poing n’a cependant pas eu l’effet escompté : ces machines infernales sont revenues plus nombreuses pour éventrer la terre.

L’orpaillage, qu’il soit légal ou non, est l’une des causes majeures de la déforestation dans la province de Napo. [1] Pour protéger le vivant, Pablo Balarezo, membre de l’ONG Fundación Pachamama, estime qu’il faut offrir une alternative économique soutenable et durable aux habitants. « On ne peut pas demander aux communautés locales de conserver les écosystèmes alors que certains n’ont pas accès aux services basiques en termes d’éducation, de santé, d’eau potable… »

Pablo Balarezo coordonne le programme de bioéconomie de la Fundación Pachamama, qui vise à « générer une économie en préservant la forêt ». Offrir une alternative aux industries extractivistes paraît illusoire dans un pays où le pétrole représente 12 % du PIB et où l’exportation d’or par des petites entreprises, probablement issu de sources illégales, a explosé en 2024. « Mais au moins, on essaye », oppose Pablo Balarezo au volant du pick-up de l’association. Le travail de l’ONG s’appuie sur les besoins exprimés par les agriculteurs et les communautés indigènes locales avec qui ils travaillent depuis de nombreuses années. (…)

(…) Lire la suite de l’article ici

4) Quand la lutte contre le pétrole renforce le combat féministe / Communauté d’Etsa (Équateur)

Enfermées dans une société sexiste qui les cantonne au foyer, des femmes autochtones de l’Équateur ont réussi à s’émanciper. Ce, grâce au passé militant de leur communauté, qui a fait plier l’industrie pétrolière.

Attablées avec de l’argile grise dans leurs mains, rapportée de la rivière, des femmes « tissent la boue », autrement dit : elles façonnent des céramiques. Elles enroulent un à un les colombins d’argile pour former les bols, les pots et les jarres qui contiendront la chicha, une boisson traditionnelle fermentée à base de manioc, de maïs ou de palmier-pêche. « Il y a quinze ans, on n’aurait pas pu voir cet atelier », affirme Yadira Sharupi, femme shuar de la communauté de Consuelo : les maris « jaloux et possessifs » n’auraient jamais accepté que leur femme délaisse leurs tâches ménagères.

Une vingtaine de femmes indigènes shuar participent à cet atelier d’une semaine dans la communauté d’Etsa, dans la province équatoriale de Pastaza. Objectif : s’émanciper des hommes, notamment en développant leur lien fort à la terre. « C’est bien de se former à cette technique [de modelage], ça nous permettra de gagner un peu d’argent en vendant nos productions. En même temps, on réapprend un savoir-faire pour sauver notre culture », explique Yadira Sharupi.

La vie des femmes indigènes est encore trop souvent marquée par le machisme. « Les femmes ont un lien quotidien avec le territoire, tandis que les hommes sont plus souvent absents, car ils vont davantage étudier ou travailler en ville », analyse l’anthropologue Sofia Cevallos, qui travaille avec les femmes de la communauté kichwa Pakayaku. La répartition des tâches tend à les assigner au foyer, à l’éducation des enfants, à la cuisine, aux tâches ménagères et à l’entretien du jardin alimentaire (la « chakra ») ; un prétexte pour certains de les empêcher de sortir de la maison, de parler à d’autres hommes, voire d’aller en ville. Certaines subissent des violences verbales, physiques, sexuelles dont elles ont du mal à parler du fait de leur isolement.

Dans l’atelier de céramique, au fur et à mesure que la journée avance, les femmes issues des onze communautés du pays apprennent à se connaître. La timidité cède la place aux rires, les langues se délient. Yadira Sharupi s’exprime sans peur. « Les hommes se rendent compte qu’on peut aussi participer à l’économie familiale en vendant notre artisanat. L’argent servira à payer les études de nos enfants », explique celle qui tient les cordons de la bourse familiale. Les hommes, eux, sont souvent critiqués pour dépenser toute leur paie dans les bars.

« Quand les femmes autochtones parlent, ce n’est jamais sur leur cas individuel. Il y a toujours une vision collective », explique l’anthropologue Sofia Cevallos. Elles agissent pour leurs enfants, mais aussi au nom des générations précédentes. « Elles se réfèrent aux violences subies par leurs ancêtres et cela induit une forme de résistance. » (…)

(…) Lire la suite de l’article ici

5) Face aux feux en Amazonie, les autochtones deviennent sapeurs-pompiers / Réserve de Resex Tapajós-Arapiuns (Brésil)

Au Brésil, un réseau de brigades de sapeurs-pompiers s’est créé pour agir contre les feux, brûlant de millions d’hectares de forêt chaque année. Beaucoup sont issus de communautés autochtones.

6 h 15 du matin, le Janderson Felipe démarre et commence à remonter la rivière Tapajós. Les hamacs et leurs occupants encore endormis se balancent. À l’étage du dessous, les locataires du dortoir, tout près du moteur, se mettent à vibrer.

La mission dans laquelle s’est engagée la vingtaine de Brésiliens à bord est organisée par le Réseau de brigades du Bas-Tapajós, comprenant des « brigadistas » (sapeurs-pompiers) volontaires, autochtones, communautaires et institutionnels. Ensemble, ils font le tour des communautés de la réserve extractiviste Resex Tapajós-Arapiuns, gérée par l’Institut Chico Mendes de conservation de la biodiversité (ICMBio). Objectif : faire de la prévention sur les incendies pendant la saison la plus à risque de l’année.

Au deuxième jour de leur tournée d’une semaine, l’embarcation s’arrête dans la communauté de Cabeceiro do Amorim. À l’ombre des manguiers et des hévéas, la réunion démarre. Maria-Alice Bizam, agente de l’ICMBio, demande aux habitants leurs souvenirs des incendies qui ont touché le territoire. 1998 a été le premier feu marquant. En 2010, un autre est entré dans le village. « Vous vous souvenez de celui de 2015 ? » demande Maria-Alice. Un quart de la Resex, soit plus de 45 000 hectares, avait été réduit en cendres.

Vivre avec le feu

Aussi destructeur soit-il, le feu est un élément essentiel du quotidien des habitants de la réserve, qui cuisinent avec tous les jours et l’emploient pour faire leurs cultures sur brûlis. C’est l’un des facteurs des incendies, derrière les feux liés à l’accaparement des terres, la spéculation foncière et les incendies d’origine agricole.

« On n’est pas là pour vous l’interdire, insiste Tainan Kumaruara, brigadière autochtone, mais pour vous rappeler les bonnes pratiques et éviter de perdre le contrôle. » (…)

(…) Lire la suite de l’article ici

6) Ils réparent l’Amazonie grâce à l’agroforesterie / Irituia (Brésil)

Au Brésil, dans l’État du Pará, le plus ravagé par la déforestation, des agriculteurs pratiquant l’agroforesterie tentent de restaurer les sols et ramener la biodiversité. Désormais, « la terre est humide, fraîche ».

À trois heures de route de Belém, à Irituia, les paysages urbains ont laissé la place à la verdure. Mais loin de voir apparaître la luxuriante forêt primaire de l’Amazonie, c’est un visage moins reluisant qui s’offre aux visiteurs : celui des pâturages et des monocultures de palmiers à huile, d’açai et de manioc.

Le Pará est le premier État amazonien du Brésil en matière de déforestation. À Irituia, le phénomène a commencé dès les années 1970 avec la construction de la BR-010 reliant Belém à Brasília, entraînant une déforestation massive en forme d’arêtes de poissons. C’est pourtant là que se constitue aujourd’hui un réseau d’agroforesterie, pour restaurer les sols dégradés, réimplanter un couvert forestier et offrir une alternative durable aux agriculteurs.

Chez Vicente Cirino Gomes, les choses ont commencé en 2017. Pourtant, dans sa famille, c’est le parcours agricole classique qui prédomine : ses parents cultivaient le manioc en monoculture afin de produire la très appréciée « farinha » (une farine sèche qui sert de condiment à bon nombre de mets brésiliens) et ses frères sont aujourd’hui éleveurs de bétail. Vicente, lui, était parti en ville où, après ses études, il était devenu professeur de chimie. « Mais il me manquait quelque chose qui faisait du sens », dit-il, souriant derrière ses lunettes rectangulaires.

Imiter la forêt

Après avoir suivi un cours sur la permaculture, ce fut la révélation, le professeur a été pris de passion pour le thème et a voulu transmettre et diffuser ses connaissances au plus grand nombre. « Les cours sont chers alors que ces connaissances appartiennent au peuple », explique-t-il. Il a fondé l’Ivisam, un institut d’agriculture syntropique, pour proposer des ateliers gratuits aux agriculteurs alentour. Aujourd’hui, une vingtaine de personnes a intégré la structure. (…)

(…) Lire la suite de l’article ici