🇦🇷 L’Argentine de Javier Milei et les mobilisations populaires contre l’extrême droite au pouvoir (Caroline Weill / Ritimo)

Le 19 novembre 2023, l’Argentine élisait Javier Milei, candidat souvent qualifié d’excentrique. Venant grossir les rangs d’une certaine internationale d’extrême droite, la prise de fonction de cet outsider politique devenu président cause depuis quelques mois un véritable séisme dans ce pays sud-américain.

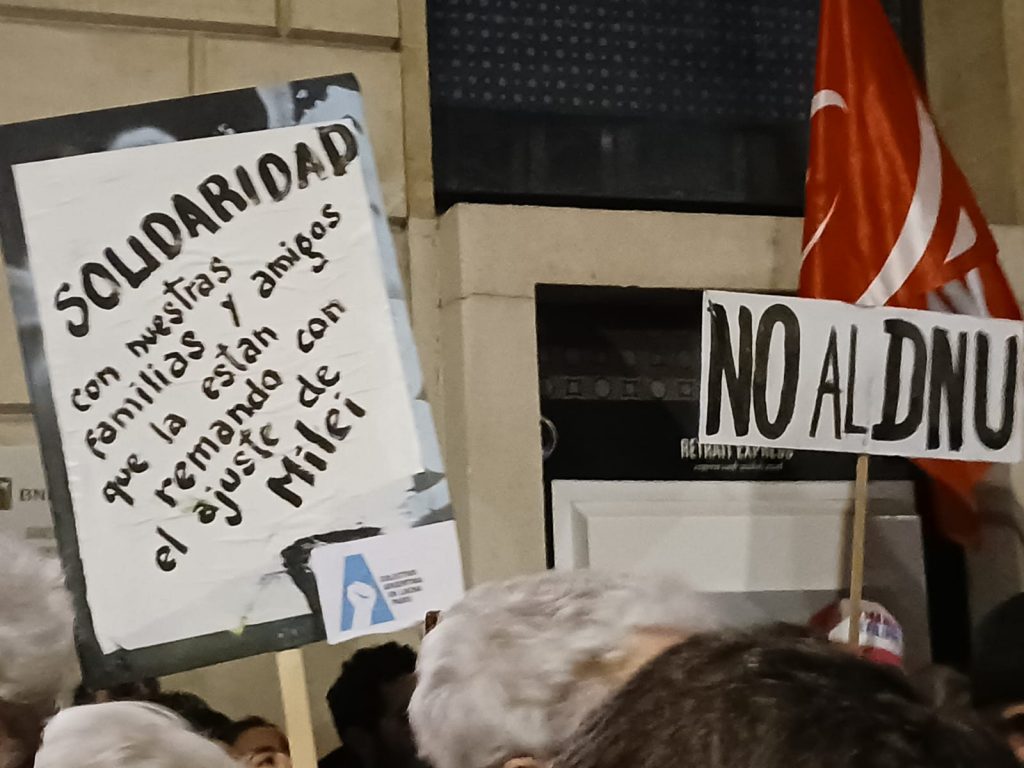

Mesures de choc, aggravation subite de la situation socio-économique, mobilisations massives et répression policière brutale : dans ce zoom d’actualité, ritimo vous propose un résumé de la situation.

Retour sur trois décennies de crise économique en Argentine

Comme le rappellent Maria Laura Stirnemann (membre de l’Assemblée des Citoyens Argentins en France), et Maricel Rodriguez Blanco (chercheuse en sociologie) dans ce podcast d’ATTAC, la question de la dette est centrale dans les multiples crises que traverse le peuple argentin. Si la dette du pays s’élevait à 8 milliards de dollars avant la dictature militaire de 1976, elle atteint les 48 milliards après ; le gouvernement de Carlos Menem dans les années 1990 avait nationalisé les dettes des entreprises privées dans une espèce de hold-up financier ; la crise de 2001 est fondamentalement liée au défaut de paiement de l’État, par l’action, entre autres, d’entreprises comme Black Rock et ses fonds vautours qui achètent la dette pour la récupérer avec des taux d’intérêt faramineux. Cette question de la dette et de la relation avec le Fonds monétaire international qui a imposé des mesures d’ajustement structurel depuis les années 1990, nourrit une crise persistante en Argentine.

Pour comprendre le phénomène Milei, il est donc important de comprendre la situation que traverse le pays depuis 2001, lors de l’« Argentinazo », la dernière crise sociopolitique d’ampleur. Le modèle de conversion entre le peso argentin et le dollar, qui avait garanti une certaine stabilité économique pendant une décennie, portait également en son sein de nombreux déséquilibres, voués à exploser. La crise économique est brutale, l’émigration de masse commence et les mobilisations font office de catharsis généralisée provoquant, le 22 décembre 2001, la démission et la fuite en hélicoptère du président Fernando De la Rúa depuis le toit de la Maison Rose, le palais présidentiel. Les dix jours qui suivent auront vu se succéder quatre présidents : Federico Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño, et enfin Eduardo Duhalde. Après cet épisode agité et moment clé dans l’histoire argentine, c’est Nestor Kirchner qui prend les reines du pays en gagnant les élections en 2003 face à un ex-président, Carlos Menem, qui promouvait la dollarisation de l’économie. Kirchner met en place un gouvernement qui sera qualifié de variante du péronisme (mouvement classé au centre-gauche, progressiste, mis en place avec Juan Perón pendant les années 1940). Jusqu’à sa mort subite en 2010, Kirchner s’attelle à reconstruire la confiance dans les institutions et à restituer “l’ordre”. Au cours de ses mandats, il va juger les militaires génocidaires, payer la dette au FMI pour « autonomiser » le pays, et s’aligner avec la “marée rose” latino-américaine de l’époque. Les politiques sociales se centrent sur l’amélioration des programmes sociaux, l’accès au crédit immobilier pour les classes moyennes basses, l’ouverture d’une vingtaine d’universités publiques à travers le pays, etc. Puis c’est sa femme, Cristina Fernández de Kirchner, qui est élue en 2011, à un moment de décélération de l’économie. Mauricio Macri lui succède entre 2015 et 2019 : idéologiquement pro-marché, favorable à une réduction des dépenses de l’État, qui met en place un programme de néolibéralisation progressive mais qui ne revient pas complètement sur les politiques sociales du kirchnérisme. En 2019, Alberto Fernández est élu avec, comme vice-présidente, Cristina Kirchner.

On peut dès lors parler d’une situation bipartisane avec une alternance de deux grands partis au pouvoir. La décennie 2010 est également marquée par une détérioration généralisée de l’économie tout en maintenant des niveaux d’emploi et d’endettement raisonnables, bien que les pics d’inflation et de pauvreté se succèdent. Les exportations agricoles, source principale de devises, sont concentrées entre peu de mains : 1 % des exploitations agricoles concentrent 40 % des terres, ce qui, au passage, provoque de graves atteintes à l’environnement. La dégradation progressive et continue de l’économie, de paire avec de fortes critiques de la corruption, ont amené des positions de plus en plus critiques contre l’État en général, les politiques redistributives et les organisations sociales dans leur ensemble.

Pour les sociologues Leandro Barttolotta et Ignacio Gago, l’ajustement structurel a jeté les bases de ce qui est devenu une « précarité totalitaire », qui implique la mobilisation totale pour garder la tête hors de l’eau et défendre le peu que l’on gagne. La précarité est un trait fondamental de la société argentine aujourd’hui, qui implique que la population doit « gérer » en permanence des situations précaires sur le plan matériel, psychique, dans les relations personnelles et au travail. L’importance de l’économie informelle, les politiques publiques déficientes, le manque d’investissement dans les infrastructures sociales, etc. engendrent des niveaux de violence multiples à différentes échelles, une fatigue chronique et généralisée et une certaine « implosion » de la société. Les sociologues Pablo Semán et Nicolás Welschinger insistent quant à eux sur l’anxiété face à un présent douloureux et à un futur incertain. Le marasme économique lié au déficit de l’État alimente le rejet de la corruption et du populisme, ainsi que la critique d’une classe politique qui se partage le pouvoir depuis deux décennies. En particulier, le politologue Atilio Boron souligne l’extrême vulnérabilité d’une « « jeunesse brutalement frappée par la pandémie et la quarantaine et, de surcroît, par une politique économique qui a aggravé l’exclusion économique et sociale et porté la pauvreté à des niveaux sans précédent ».

Milei-candidat

C’est dans ce contexte socio-économique et politique qu’intervient la figure de Javier Milei. Libertarien, anarcho-capitaliste, défenseur de la « liberté du peuple » contre la « caste » (c’est-à-dire l’ensemble de la classe politique et principalement des deux partis qui se partagent le pouvoir), il accompagne ses discours d’une mise en scène exaltée – notamment avec l’image « choc » de la tronçonneuse allumée et brandie du haut de sa voiture de campagne en criant « Que tremble la caste ! ». Ce discours contre « la caste », contre l’« establishment », ne peut que rappeler celui de Trump ; Milei s’inscrit effectivement dans la longue série de chefs de gouvernement d’extrême droite que les années 2010 ont vu émerger.

Ultralibéral dans sa vision de l’État et des politiques publiques (couper les dépenses publiques « à la tronçonneuse »), il propose de résorber le déficit public par une réduction drastique de la taille de l’État (par la suppression d’un certain nombre de ministères), défend avant tout la liberté d’entreprise et la propriété privée (son mot d’ordre est d’ailleurs : « Libertad, carajo ! » [liberté, bordel !]) et insiste sur son projet de dollarisation de l’économie. Il est fortement influencé par l’école économique autrichienne (contre l’interventionnisme d’État), depuis Hayek jusqu’à Murray Rothbard.

Ultra réactionnaire dans ses positions sociales, Milei tisse des alliances avec des groupes comme « Con mis hijos no te metas » [« Pas touche à mes enfants »] qui milite contre l’« idéologie du genre » et pour une disparition de l’éducation sexuelle dans les écoles ; tandis que des membres du parti de Milei, La Libertad Avanza [la liberté avance] annoncent vouloir revenir sur la légalisation de l’avortement, obtenue de dure lutte en 2020 ; ou se prononcent contre le droit des mères et des enfants à la pension alimentaire. (…)

(…) Lire la suite de l’article ici