🇪🇨 Le conflit social et la répression secouent l’Équateur (une analyse de Anahi Macaroff/ Traduction par FAL, fr.esp.)

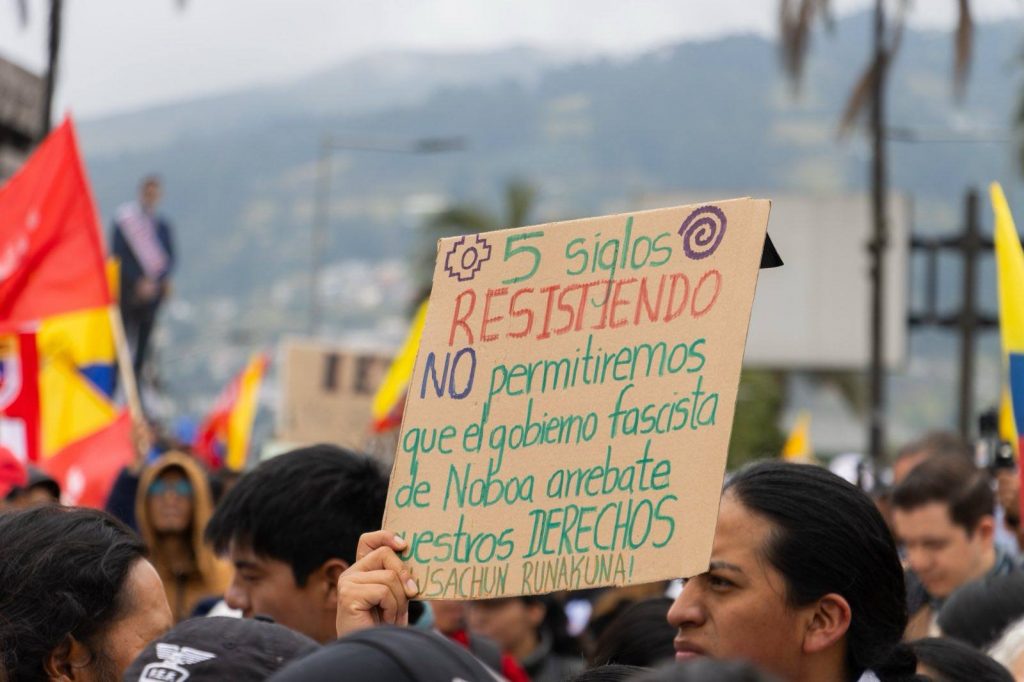

Le 22 septembre, un « paro nacional » débute en Équateur. Le mouvement qui a commencé par des barrages routiers dressés par les organisations indigènes dans la province d’Imbabura, au nord de la capitale, en réaction à la suppression d’une subvention au diesel, a été rejoint par les communautés autochtones et paysannes, les syndicats, les associations écologistes, étudiantes et féministes, dans tout le pays, dénonçant le coût élevé de la vie, l’autoritarisme du gouvernement et la criminalisation de la protestation. Ces derniers jours, la répression a été particulièrement violente à Quito, Otavalo et Saraguro, faisant de nombreux blessés, une centaine d’emprisonnés et trois morts. Mais le « paro » s’intensifie et s’étend. Anahi Macaroff, universitaire équatorienne, dresse un bilan de ces trois semaines de mobilisations.

En Équateur, le Paro Nacional dure depuis vingt-trois jours, sans qu’on puisse entrevoir une issue face à un gouvernement qui ne répond au mouvement social que par la répression. Comme en 2019 et 2022, la suppression de la subvention sur les carburants a déclenché la mobilisation mais le mécontentement populaire était déjà vif auparavant.

Texto en español más abajo

L’annonce du gouvernement et l’appel à une nouvelle grève nationale se produisent dans une conjoncture qui, si elle peut être lue comme une continuité des années 2019 et 2022, présente plusieurs différences en termes sociaux, politiques, institutionnels et répressifs, inaugurant un scénario nouveau. L’élément perturbateur de ce nouveau moment est sans aucun doute l’installation d’une logique de guerre à partir de laquelle le gouvernement organise toute sa gestion et dont on peut voir la mise en scène brutale dans les opérations militaires et policières déployées tout au long de ces vingt-trois jours.

Multiples motifs de mobilisation

Le retrait de la subvention aux combustibles, une mesure longtemps réclamée par le FMI, avait déjà touché l’essence et concerne maintenant le diesel, un combustible clé pour le secteur paysan et le transport des aliments, ce qui affecte directement les produits de base et le coût de la vie d’une grande partie de la population.

En outre, les artistes et travailleurs de la culture se mobilisaient depuis des semaines, chaque jeudi, ainsi que des fonctionnaires publics et une assemblée auto-convoquée, pour protester contre la fermeture du ministère de la Culture et du Patrimoine et du ministère de la Femme et des Droits humains et contre le licenciement de plus de 5000 travailleurs publics. La crise profonde que traverse le système de santé était aussi un motif de mobilisation. Il est important de tenir compte de ce contexte, car comme en 2019 et 2022, la hausse des combustibles et les protestations provoquées par cette mesure s’ajoutent à une vague de conflits sociaux qui, bien que dispersée, était déjà en hausse.

Lorsque, le 22 septembre 2025, les bases du mouvement indigène, en particulier dans la Sierra centrale, ont appelé à un nouveau Paro Nacional, non seulement le gouvernement a refusé d’ouvrir des espaces de dialogue, mais il a déployé tout l’échafaudage répressif construit depuis le 9 janvier 2024, lors de la déclaration par décret de conflit armé interne. En effet, depuis quelques années, l’Équateur connaît des niveaux de violence sans précédent dans son histoire en raison des rivalités entre groupes liés au trafic de drogue pour le contrôle du territoire.

Une crise sécuritaire qui se manifeste sur plusieurs fronts

- massacres carcéraux : du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, au moins 618 personnes ont été tuées dans les prisons.

- développement de l’exploitation minière illégale et liens avec l’exploitation minière « légale ».

- manque de contrôle des frontières et des douanes, qui permet l’entrée d’armes et la sortie de cocaïne dans des conteneurs de bananes à destination de l’Europe et des États-Unis.

- réduction néolibérale de l’État, qui laisse des populations entières sans services de base et crée des zones disponibles pour les groupes de criminalité organisée.

Loin de diminuer après la déclaration de conflit armé interne, la violence n’a cessé d’augmenter, enregistrant 4 619 homicides au premier semestre de 2025, soit 47% de plus qu’en 2024. Cependant, cette déclaration a permis au gouvernement de suspendre des droits tels que l’inviolabilité du domicile et la liberté de réunion pendant près d’un an, bien que la Cour constitutionnelle ait averti que cette suspension devait être temporaire et dûment justifiée.

L’application d’une doctrine fondée sur la neutralisation de l’ennemi, conjuguée à un processus de défiguration de la notion même d’ennemi, est mise en évidence dans le cas de la torture et du meurtre des quatre enfants de Guayaquil. À cela s’ajoute le rapport présenté par Amnesty International le 25 septembre, qui fait état de cas de disparitions forcées survenus en Équateur en 2024, toutes liés à des opérations militaires dans les provinces d’Esmeraldas, Guayas et Los Ríos.

Narrative guerrière

La narrative guerrière a été utilisée comme argument pour augmenter la TVA à 15% sans opposition majeure et, malgré la persistance de la violence, sa figure d' »homme ferme » pour mener le combat a donné à Noboa une nouvelle victoire électorale en avril 2025. Peu de temps avant le décret sur le diesel, le président a profité de la nouvelle majorité à l’Assemblée nationale, qui lui manquait lors de la période précédente, et d’une interprétation discrétionnaire du règlement pour faire avancer l’adoption de cinq lois économiques urgentes : la Loi de Solidarité Nationale, la Loi sur la Transparence sociale, la Loi sur l’Intégrité publique, le Projet de zones protégées et la Loi sur le renseignement. Autant de textes qui renforcent une politique répressive élargissant les objectifs militaires, autorisant les écoutes téléphoniques et les perquisitions sans mandat, tout en accordant une grâce anticipée aux militaires. L’ambiguïté dans la formulation de l' »ennemi » permet d’utiliser ces cadres juridiques pour poursuivre et limiter les actions des opposants politiques et des organisations critiques envers le gouvernement .

Ainsi, la mobilisation sociale actuelle se déroule dans un contexte où l’application d’une doctrine fondée sur la neutralisation de l’ennemi, conjuguée à un processus de défiguration de la notion même d’adversaire, permet de graves violations des droits humains.

Répression du paro nacional

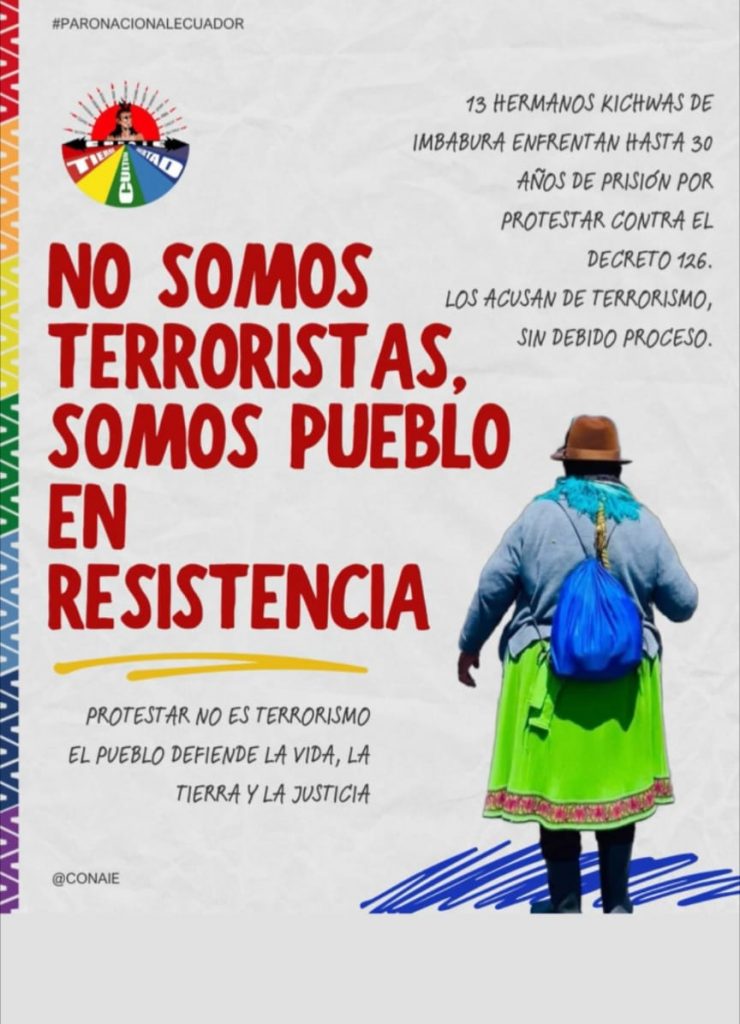

Au fil des jours, les protestations se sont intensifiées face au refus du gouvernement d’ouvrir des canaux de dialogue, en particulier dans les secteurs de la Sierra Norte à forte population autochtone. Le gouvernement, comme on pouvait s’y attendre, lance le scénario du terrorisme et de la guerre comme on le constate dans les images captées par une caméra de sécurité pendant le sixième jour du mouvement. On y voit une personne blessée et quatre autres qui tentent de la secourir, au moment où arrivent deux chars militaires. La plupart d’entre eux s’enfuient, mais une personne reste à côté du comunero Efraín Fuerez gravement blessé; deux militaires descendent du char et donnent des coups de pied au blessé et à son compagnon. Dans les 2 minutes et 40 secondes que dure la scène, au moins 33 coups de poing et de pied sont assénés aux deux victimes, immobiles sur l’asphalte. Le lendemain, la mort d’Efraín Fuerez était confirmée. Comme dans le cas des enfants de Guayaquil, le gouvernement a essayé de nier le fait, mais les images étaient devenues virales dans les réseaux.

Après la mort de Efraín Fuerez, la Confédération des Nationalités Indigènes de l’Équateur (CONAIE) dénonce des coupures d’électricité, de téléphone et d’internet dans les communautés où se concentrent les principales mobilisations et barrages routiers. L’objectif de ces actions serait d’empêcher la diffusion de nouvelles images qui pourraient remettre en cause le récit « amis/ennemis » et « forces de sécurité/terrorisme » que le gouvernement soutient pour justifier son action face au conflit social.

Le contexte du paro a mis en évidence un déploiement de force et d’actions de la part du gouvernement jamais vu auparavant, même dans les opérations contre le crime organisé. Par exemple, à peine l’appel aux mobilisations a-t-il commencé que les comptes bancaires personnels des activistes et des organisations sociales ont été gelés. Une mesure justifiée dans une interview à un média local par le ministre de l’Intérieur, John Reimberg Oviedo, affirmant qu’elle visait à empêcher l' »économie criminelle » de ceux qui financent les manifestations.

Mais surtout, le paro a révélé la capacité de contrôle du récit par le gouvernement et son habileté à diffuser de fausses informations pour se poser en victimes. Ce fut le cas lors de la fausse tentative d’assassinat du président, face au malaise généré par le passage de la caravane présidentielle -où Noboa n’était même pas présent- au milieu des manifestations, malgré l’avertissement du maire de Cañar. La caravane a été accueillie par une avalanche de pierres sur les véhicules blindés. Le fait a été dénoncé comme une tentative d’assassinat et une ministre a même parlé de coups de feu, ce qui a été démenti par le rapport de police lui-même. Cependant, cela a permis aux médias nationaux et internationaux de se faire l’écho des déclarations officielles sans vérifier les informations, en installant le discours d’attaque terroriste.

Preuve d’un profond racisme structurel, nous avons vu des militaires couper de force la tresse de deux jeunes otavaleños, violant un symbole sacré. Et au moment où j’écris ces lignes, la province d’Imbabura, épicentre des protestations indigènes, subit une invasion militaire déguisée en convoi humanitaire, remise en cause même par la Croix-Rouge elle-même, car son objectif n’est pas d’apporter de l’aide, mais d’ouvrir les barrages routiers et de mettre fin au mouvement.

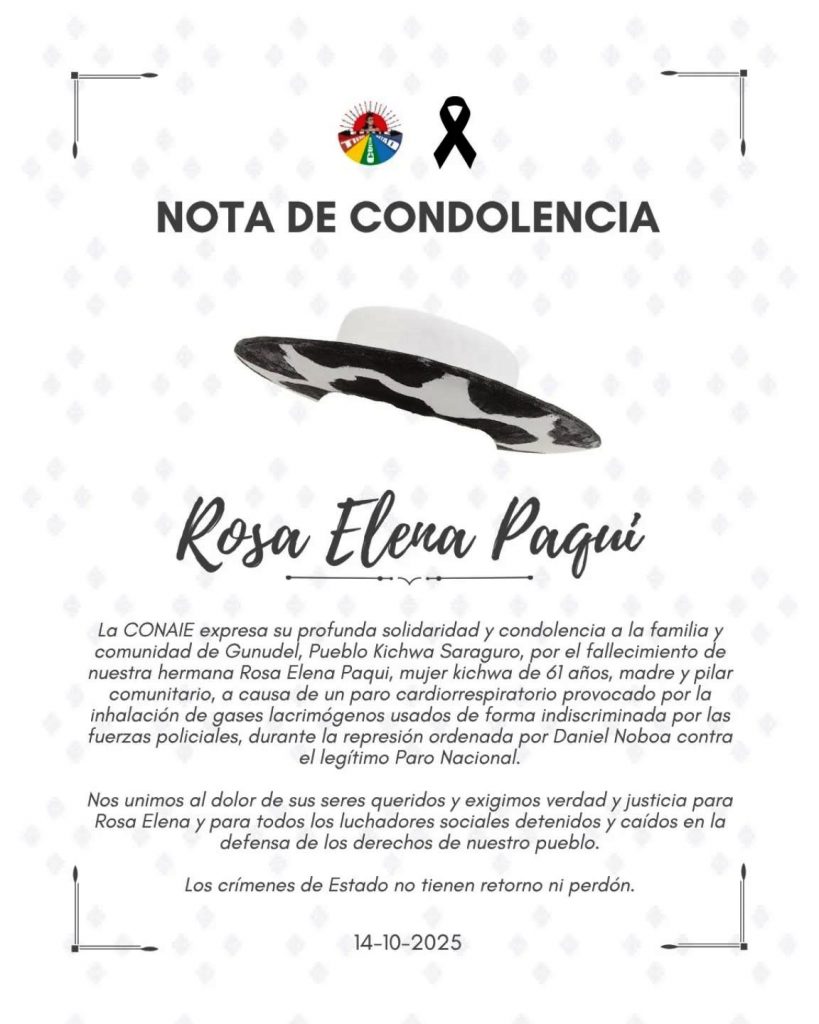

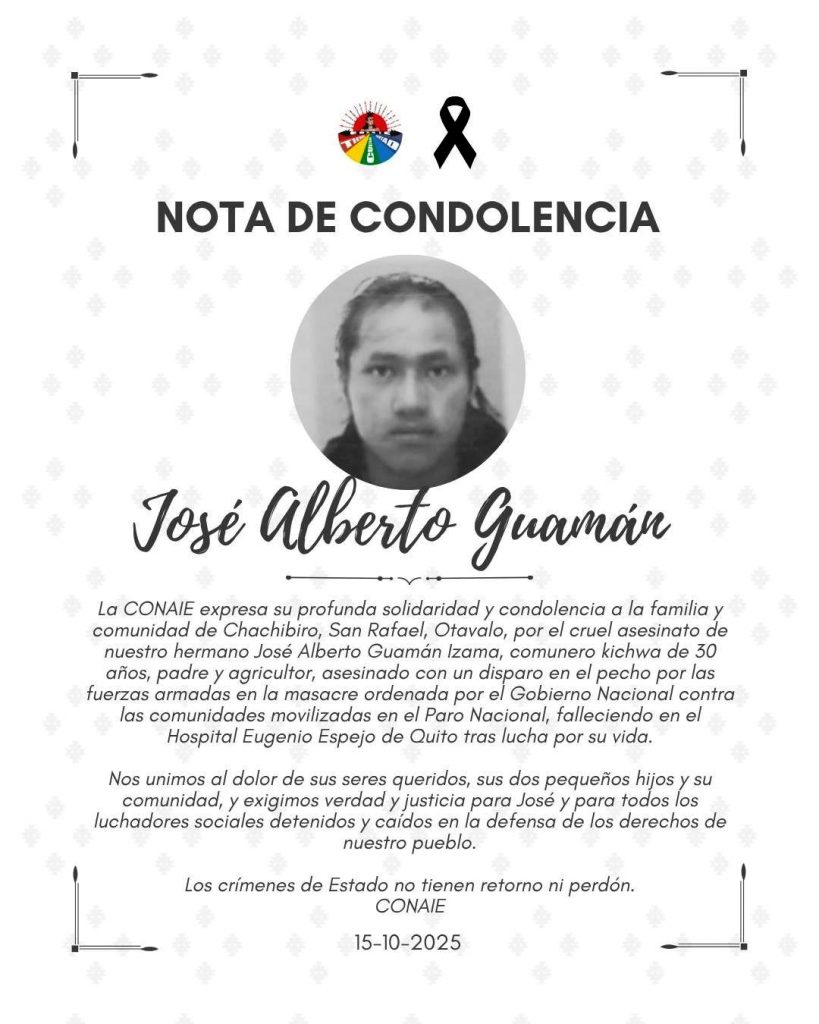

Ainsi, la prétendue « action pacificatrice » et « aide humanitaire » déployée le 14 octobre, 23ème jour du mouvement se solde par un bilan tragique :

- Une personne âgée du peuple Kichwa Saraguro, Rosa Paqui Seraquive, morte d’asphyxie et plusieurs enfants gravement blessés par l’utilisation excessive de gaz lacrymogènes dans les territoires autochtones.

- Un membre de la communauté, José Guamán Izama, de San Rafael de Chachimbiro, tué par balle à la poitrine.

- Un journaliste communautaire blessé dans le dos par une arme à feu alors qu’il filmait la répression.

- 50 blessés, plusieurs dans un état critique.

- Les centres de santé d’Otavalo et de Peguche saturés en raison de l’afflux de personnes blessées par balles, et des intrusion de militaires donnant l’ordre de ne pas soigner les manifestants blessés.

- 41 arrestations et une disparition.

Le soir du 14 octobre, alors que la répression continue, une voiture piégée explose dans la ville de Guayaquil, fait présenté par certains secteurs comme un attentat contre le président qui affronte le terrorisme: encore une fois, ce qui se passe dans les territoires autochtones n’est pas à l’ordre du jour des médias.

Réflexions sur les perspectives

Dans un contexte où la violence est l’une des principales préoccupations de la population, le président Daniel Noboa a consolidé son pouvoir sur la base d’une gestion de la peur et de sa capacité à influencer le discours public. Il a réussi à façonner les idées à travers les médias traditionnels et un investissement millionnaire dans les réseaux sociaux qui lui ont permis de consolider un récit plaçant la guerre au centre du projet politique gouvernemental.

La plus grande réussite des élites au pouvoir est la normalisation de la nécropolitique. En enracinant un discours de guerre dans l’expérience concrète de la peur vécue par la population, elles parviennent à étendre la logique du conflit à la vie quotidienne. La politique cesse alors d’être un espace de construction collective pour devenir un terrain de bataille, où les différences idéologiques et sociales sont traitées comme des menaces existentielles. Cette approche non seulement justifie la répression, mais désactive aussi la pensée critique, légitimant un modèle de pouvoir qui s’impose par la force au détriment des principes démocratiques.

Les Équatorien·nes retourneront aux urnes le 16 novembre prochain pour décider s’ils et elles autorisent l’installation de bases militaires étrangères et s’ils veulent entamer un nouveau processus pour élaborer une nouvelle constitution. Cette dernière question est essentielle, car le gouvernement cherche à faire avancer une réforme constitutionnelle dans au moins trois directions :

- lever les obstacles à l’expansion extractive

- progresser dans la flexibilisation du travail

- consolider la politique répressive.

Le résultat de ces élections sera lu comme un rejet ou une approbation du projet politique des élites, et peut permettre des pratiques encore plus radicales. L’utilisation de la « guerre contre le terrorisme » pour résoudre des conflits politiques et sociaux représente un grave risque pour la démocratie, car elle remplace les canaux traditionnels de la politique : le débat, le dialogue et la négociation- par une logique de combat et d’élimination de l' »ennemi ».

Nous sommes à un moment où la démocratie risque de se réduire à une simple formalité électorale, alors que dans la pratique les libertés civiles, l’État de droit et la séparation des pouvoirs s’érodent progressivement.

Anahi Macaroff

coordinatrice de projets FES-Équateur

membre du groupe de travail « Élites entrepreneuriales, État et domination » de la CLACSO

Traduction par Cathy Ferré / FAL

La conflictividad social y la represión sacuden a Ecuador

La_conflictividad_social_y_la_represion_sacuden__a_Ecuador1cliquear abajo a la izquierda para cambiar de página

Pour rappel, voir :

– Répression en Équateur : solidarité avec les communautés indigènes et les mouvements populaires (communiqué de France Amérique Latine / fr.esp.)

– « Paro nacional » 2025. Mobilisations et répression en Équateur (revue de presse)