🇪🇨 La grève nationale en Équateur : la lutte d’un peuple entre le racisme et la défense de la vie (Renata Lasso, femme migrante équatorienne en France. fr.esp.)

La grève nationale qui a débuté en Équateur le 22 septembre 2025 est bien plus qu’une réaction à la suppression de la subvention au diesel. C’est l’expression d’une crise structurelle, un point de rupture où convergent les revendications économiques, les politiques d’exclusion et un racisme institutionnel profondément enraciné dans la relation entre l’État et les peuples autochtones, afro-descendants et les secteurs populaires.

Une analyse de Renata Lasso, femme migrante équatorienne en France. Texto en español más abajo.

Bien que la Constitution de 2008 reconnaisse l’Équateur comme un État plurinational et interculturel, les droits collectifs, l’accès au territoire, l’autodétermination des peuples et la défense de la nature continuent d’être systématiquement violés.

J’écris ces mots depuis la distance, en tant que femme métisse et migrante, ayant participé aux mobilisations de 2019 et 2022, avec la certitude que nous vivons dans une société marquée par l’injustice et les inégalités. Même loin, mon cœur reste au pays. Ce texte est né de la consultation des réseaux sociaux, de la presse et de divers articles, mais surtout du besoin de rendre visibles la résistance et le droit à la dignité, même depuis l’exil.

La promesse non tenue : plurinationalité versus exclusion

Pour comprendre la mobilisation de 2025, il faut regarder en arrière. En 2019, la suppression de la subvention au diesel avait déjà déclenché de vastes protestations ; aujourd’hui, le déclencheur est le même. Le prix du gallon est passé de 1,80 à 2,80 dollars — une mesure que le gouvernement de Daniel Noboa présente comme “nécessaire” à l’économie, mais qui frappe de plein fouet les secteurs ruraux, autochtones et populaires, pour lesquels le diesel est vital dans l’agriculture, le transport et la production.

Mais les revendications vont bien au-delà. La CONAIE et d’autres organisations sociales exigent la réduction de la TVA, des budgets dignes pour la santé et l’éducation, ainsi que la fin de l’expansion extractiviste — minière et pétrolière — qui menace des écosystèmes essentiels comme le páramo de Kimsakocha, source d’eau pour la ville de Cuenca.

Plus de 30 % du couloir interandin ont été concédés à des entreprises minières. Ces activités ne menacent pas seulement la biodiversité, elles dépouillent aussi les communautés de leurs terres et de leur eau. La situation est aggravée par la désinstitutionnalisation de l’État, qui a affaibli le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique en lui retirant ses compétences de garantie des droits de la nature.

Un pays qui ne garantit pas l’accès à la santé et à l’éducation est condamné à la fracture sociale. En 2024, 28 % de la population équatorienne vivait sous le seuil de pauvreté — un chiffre qui atteignait 46,4 % dans les zones rurales. Sept enfants autochtones sur dix grandissent dans la pauvreté, et 33,4 % des enfants de moins de deux ans souffrent de malnutrition chronique, contre seulement 2 % des enfants métis. Cet abîme social est la racine même de la révolte : un État qui célèbre la plurinationalité dans les discours, mais marginalise ceux qui soutiennent la vie du pays.

La réalité actuelle : criminalisation, répression et logique du “terroriste”

Le développement de la grève, qui a dépassé les 24 jours, a reçu une réponse gouvernementale révélatrice du racisme systémique. Le président Daniel Noboa a qualifié les manifestations d’actes de “vandalisme et de terrorisme”, accusant les manifestants de liens avec le crime organisé. Ces déclarations ne sont pas anodines : elles visent à délégitimer la protestation, à lui retirer son caractère politique et à la présenter comme une menace à la sécurité nationale.

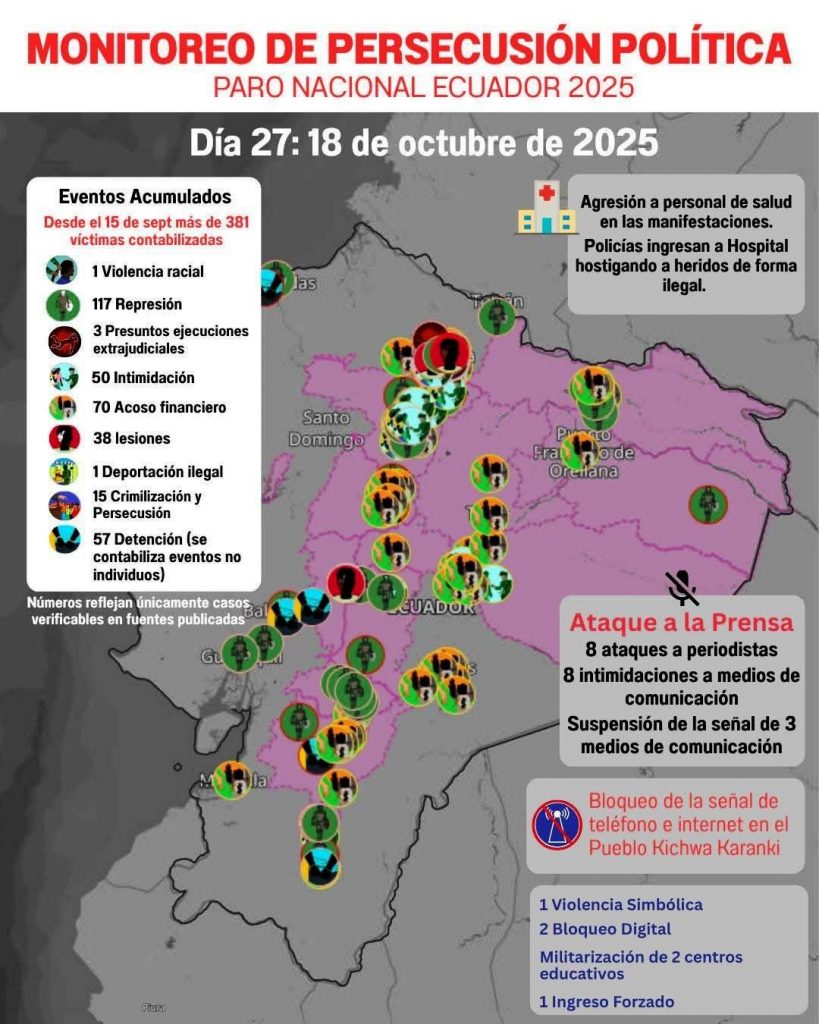

La réponse de l’État s’est traduite par une répression brutale et un usage disproportionné de la force, documentés par les organisations de défense des droits humains : plus de 250 violations enregistrées, au moins deux manifestants autochtones tués, près de 140 arrestations et des dizaines de blessés. L’état d’urgence décrété dans dix provinces a suspendu les garanties constitutionnelles et déployé plus de 6 000 militaires — notamment aux abords de Quito —, imposant un véritable blocus médiatique qui a même entravé le travail des journalistes.

Dans ce climat, les tentatives de “dialogue” forcé du gouvernement ont échoué. Le 15 octobre, un accord annoncé avec certains dirigeants d’Imbabura pour lever la grève a été rejeté par les bases autochtones, qui accusent le pouvoir d’essayer de diviser les organisations.

Les médias : entre silence et stigmatisation

Les médias hégémoniques ont joué un rôle central dans la construction du récit officiel de la grève, en renforçant une narration qui criminalise la protestation sociale. Par la généralisation et la stigmatisation, ils ont diffusé l’idée que “les indigènes” — sans reconnaître leur diversité culturelle et politique — sont synonymes de “violence” ou de “terrorisme”.

Cette réduction médiatique nie la pluralité des voix et des luttes, et légitime la répression au nom de l’ordre public. Par ailleurs, la couverture médiatique s’est concentrée sur les affrontements et les blocages, invisibilisant la dimension massive, organisée et largement pacifique des mobilisations à travers le pays.

Cependant, en contraste avec ce blocus informatif, certains médias internationaux et journalistes indépendants ont tenté de contrecarrer les versions officielles. Des enquêtes comme celle de BBC Verify ont démontré, par exemple, qu’aucune preuve ne confirmait la thèse d’une attaque armée contre le convoi présidentiel, les dégâts correspondant plutôt à des impacts de pierres. Ce contraste révèle l’urgence d’un journalisme critique, capable d’écouter les communautés et de raconter les faits avec respect et dignité.

L’art comme bastion de résistance et de mémoire

En parallèle, la musique de groupes tels que Mugre Sur ou La Vagancia transforme les scènes en espaces d’éducation populaire et de catharsis collective, avec des paroles qui nomment la colère et des performances qui défient le pouvoir.

Ces expressions artistiques dialoguent avec des œuvres historiques comme Huasipungo de Jorge Icaza ou les peintures de Camilo Egas, reliant la criminalisation actuelle aux formes anciennes d’exploitation. Enfin, l’art dans les manifestations — tambours, danses, performances — dépasse la dénonciation : il devient un acte de soin collectif, un lien social et une source de force émotionnelle face à la violence.

Le regard de la diaspora : entre préoccupation et résistance à distance

Pour moi, femme migrante équatorienne en Europe, observer le conflit à distance me déchire le cœur. Dans mes souvenirs se mêlent les couleurs et les odeurs du marché d’Otavalo, les tissus brodés aux mille teintes, les sons du rondador et de la quena, et l’image des hommes fiers en ponchos bleus et des femmes courageuses en blouses blanches brodées — aujourd’hui en résistance.

Depuis cette nostalgie douloureuse, voir le racisme dirigé contre les peuples autochtones, afrodescendants et les secteurs populaires me touche profondément, car, en tant que migrante, j’ai moi aussi connu le racisme structurel, la stigmatisation médiatique et la négation de nos réalités latino américaines, rarement traitées avec sérieux dans les médias européens.

Nous qui vivons en migration, avec une double citoyenneté émotionnelle, ressentons l’angoisse de la militarisation de villes comme Otavalo, où amis et proches décrivent comment les gaz lacrymogènes contaminent l’air et obscurcissent la beauté des Andes. Chaque arrestation, chaque image de violence est vécue comme celle d’un être cher ; la douleur brûle dans la gorge.

Et pourtant, au milieu de cette douleur, je ressens la fierté d’un peuple digne qui continue de lutter pour la justice et l’équité.

Dans mon esprit, il n’y a pas de déracinement malgré la distance. Je suis équatorienne, et ma mémoire est ma force de résistance politique. Elle réclame un Équateur divers, vibrant — des marchés colorés, des langues ancestrales, des savoirs traditionnels —, un pays d’hommes et de femmes acteurs de leur propre histoire, qui s’opposent à la vision réductrice d’un pays de “narcoviolence” et de “terrorisme”.

Dignité et mémoire dans un État plurinational vide

La grève nationale de 2025 révèle l’écart abyssal entre la promesse constitutionnelle et la réalité raciste de l’État équatorien. La répression, la criminalisation et le mépris envers les peuples autochtones, afrodescendants et populaires sont les symptômes d’un système qui ne sait toujours pas écouter.

Mais face à cette violence, la mémoire, la parole et l’art fleurissent. Les communautés, les femmes et les peuples répètent : “L’Équateur n’est pas une hacienda.”

La solution ne réside pas dans de nouveaux états d’exception, mais dans un dialogue véritable, une redistribution juste et la reconnaissance effective de la plurinationalité comme principe politique, et non comme carte postale touristique.

Tant que cela n’arrivera pas, les voix de Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango et de celles et ceux tombés en 2019, 2022 et 2025 continueront de résonner dans chaque mur, chaque chanson, chaque tissage qui proclame : “Nous sommes encore là. Nous continuons à lutter.”

Vive la résistance des peuples et des communautés !

El Paro Nacional en Ecuador: la lucha de un pueblo entre el racismo y la defensa de la vida (Renata Lasso, mujer migrante ecuatoriana en Francia)

Que-viva-la-resistenciacliquear abajo a la izquierda para cambiar de página

Pour rappel, voir :

– Le conflit social et la répression secouent l’Équateur (une analyse de Anahi Macaroff/ Traduction par FAL, fr.esp.)

– Chasse aux sorcières contre les dirigeant·es et militant·es des mouvements sociaux (Correspondencia de Prensa/ Traduction Inprecor / fr.esp.)

– « Paro nacional » 2025. Mobilisations et répression en Équateur (revue de presse)

– Répression en Équateur : solidarité avec les communautés indigènes et les mouvements populaires (communiqué de France Amérique Latine / fr.esp.)

FAL est signataire de cet appel international

Llamado urgente de la comunidad internacional al cese inmediato de la represión, la militarización y el uso excesivo de la fuerza en Ecuador