Débora Arango, une artiste colombienne ou la résistance par la peinture (Olga Gonzalez / Blog Médiapart)

Une série de quatre articles sur la peintre Débora Arango, censurée pendant de longues années en Colombie et encore très peu connue en dehors de ce pays. Son regard lucide et sa résistance face à l’ordre moral conservateur en font une figure d’une grande modernité.

Et si Débora Arango avait été un homme ? Son nom retentirait probablement comme le précurseur courageux d’un des regards les plus pénétrants de la Colombie moderne. Mais Débora Arango est une femme peintre : elle a été ignorée pendant de longues décennies, et notamment pendant ses années les plus productives. Même en Colombie, elle n’est reconnue que depuis une vingtaine d’années.

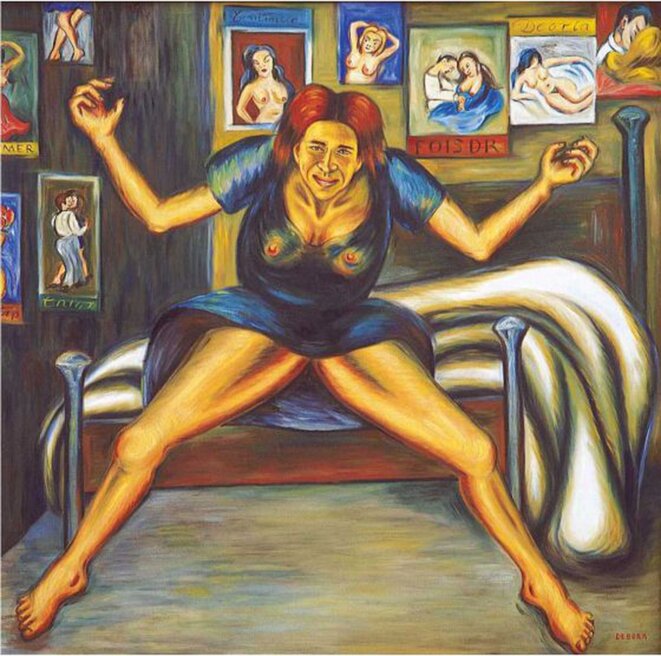

Débora Arango fut censurée alors qu’elle commençait à peine sa carrière, puis négligée. La raison ? Son regard sur le monde, et sa liberté de ton. Dès ses débuts, elle s’autorisa à faire un nu féminin. Lucide, elle le fut toute sa vie durant : dans ses tableaux, les personnages marginaux sont des êtres humains, tandis que les personnalités politiques et religieuses, les détentrices du pouvoir, sont montrées dans leur hypocrisie ou dans leur bestialité.

Dans cet article, je me penche sur quelques aspects de sa vie et de son œuvre, ce qui est une forme d’évoquer les forces conservatrices qui ont façonné la Colombie.

Premières années (ou l’apprentissage de ce qu’être une femme)

Les premières années de Débora Arango sont, comme pour tout un chacun, celles de la découverte de l’environnement social, des règles rigides et invisibles qui construisent si solidement la réalité.

Débora est née en 1907 dans une famille aisée de Medellin, capitale du département d’Antioquia, d’un père commerçant, Castor, et d’une mère femme au foyer, Elvira. Elle fut la huitième de douze frères et sœurs de cette famille de « bonnes mœurs », catholique pratiquante comme 99% des foyers de ce département, le plus conservateur du pays. Pays qui, à son tour, était celui où l’influence de l’église était la plus forte en Amérique latine.

Débora a eu le privilège d’avoir un père relativement ouvert d’esprit, ce qui fut déterminant dans son approche du monde et, ultérieurement, dans le développement de son œuvre. Car la loi colombienne, qui correspondait aux mœurs, établissait la patria potestas, la « puissance paternelle »: le père était le chef de la famille, femme, enfants et personnel de service étaient sous sa domination.

Débora eut également la chance paradoxale de sa maladie, un paludisme attrapé à un jeune âge, qui l’obligea à déserter l’école pendant les mois qu’elle passa dans la compagnie d’autres adultes de son entourage. Ses tantes et oncles installés à la campagne eurent une influence remarquable dans sa vie, tout comme la vie libre à la campagne, et le savoir-faire des paysans, empreint de fabuleuses superstitions. Ce genre d’éducation lui permit de développer sa sensibilité en liberté : des années plus tard, dans la force de l’âge, elle se rappelait toujours de la tête de mort avec un œillet rouge fraîchement coupé qu’elle allait contempler chez un des riches oncles de sa mère, don Coroliano Amador.

Durant toute sa vie, elle eut le désir de partir à l’étranger –mais elle put difficilement accomplir ce souhait. Elle n’eut pas droit, comme ses compatriotes hommes, au voyage initiatique des jeunes bourgeois en Europe. Ces mêmes jeunes hommes prendront du prestige avec ce voyage –ils s’en serviront pour l’humilier en tant qu’artistes le moment venu, comme on le verra.

Débora n’alla jamais à l’université. Elle ne réalisa pas d’études secondaires : elle n’y avait pas droit –ce ne fut qu’en 1933 qu’un décret signé par le président de la République autorisa les femmes l’accès au bachillerato (écoles du secondaire, de la sixième à la terminale) et à l’université. Bien que croyante depuis son jeune âge, il ne semble pas qu’elle ait envisagé la carrière religieuse, débouché important d’un grand nombre de femmes de ce département, qui fournissait le gros des vocations au pays. Car la religion catholique, ses rites et tabous, régissait la vie quotidienne, produisant miracles, pénitents et martyrs. Une vision de son enfance à jamais gravée est celle de sa tante Leonor, brûlée vivante et morte de ces brûlures lors d’un accident survenu avec la lampe de pétrole qu’elle manipulait pour embellir une estampe religieuse.

Débora fut formée par les sœurs salésiennes de l’Ecole de María Auxiliadora, Marie du Bon Secours. L’ordre fondé par don Bosco en Italie à la fin du XIXème siècle essaima dans la plupart des pays d’Amérique latine, sous la forme de couvents et écoles –et on trouve un magistral aperçu de l’éducation dispensée aux filles dans ces espaces clos dans le livre autobiographique d’une autre peintre colombienne, Emma Reyes (2012). (…)

(…) Lire la suite du premier épisode ici

Deuxième épisode : L’appropriation du corps de la femme (ou comment ne pas être une femme comme on l’entend)

Les théoriciennes féministes éclairent, avec l’idée de l’appropriation des femmes, des parcours et des vies que nous avions pris l’habitude de regarder ou de raconter avec des schémas misogynes.

L’appropriation des femmes consiste, selon les travaux et réflexions de la sociologue Christine Delphy (1977), dans la réduction des femmes à l’état d’ « objet matériel ». Colette Guillaumin (1978) décline les moments de cette appropriation. L’homme dispose de leur temps : les femmes doivent s’occuper des tâches ménagères, de l’alimentation, du nettoyage… ; l’homme dispose du produit de leur corps : les enfants appartiennent au père –comme en disposait la loi colombienne jusqu’en 1974 ; il dispose de sa sexualité : dans la plupart des pays, dont la Colombie, l’homme adultère, et notamment l’homme qui recourt à la prostitution n’est pas pénalisé par la loi (il l’est uniquement s’il brise la monogynie, c’est à dire s’il s’approprie une autre femme dans une liaison établie). Inversement, la femme adultère est répudiée (et pour la loi colombienne de l’époque, son mari pouvait la faire incarcérer sans jugement) ; l’appropriation des femmes consiste également dans l’obligation de s’occuper physiquement des membres non valides du groupe (enfants, personnes âgées, malades…), ainsi que des membres valides hommes. Les femmes sont aussi appropriées à un autre niveau, puisqu’elles doivent accepter toutes les décisions de leur mari.

Débora avait certainement compris tout ceci, elle qui ne se maria jamais (un « amoureux » de sa jeunesse lui proposa de l’épouser à condition qu’elle abandonne ses tableaux). Quelques mois avant sa mort, en 2003, elle restait tout aussi lucide sur ce point :

Les hommes de ma génération n’éprouvaient de satisfaction que si la femme était docile et obéissante ; peu leur importait ce qu’elle pensait, et encore moins ce qu’elle ressentait. Ceux d’aujourd’hui, au contraire… ils sont pareils ! Je préfère ne pas avoir à le tester. A mon âge, les déceptions ne sont pas de bon aloi. La plupart des hommes sont durs et distants. Quand j’étais jeune, se marier à l’un d’eux était comme épouser un épouvantable orage.

Ce refus d’appartenir physiquement, économiquement et psychiquement à un homme se doubla d’une volonté d’appropriation personnelle, historique, psychique.

Dès sa première exposition collective, Débora décide de représenter le corps féminin. Ainsi, en 1939, sont exposés, parmi neuf tableaux, “La amiga” (déjà cité) et “Cantarina de la rosa”. Notons qu’il est inutile de chercher une reproduction de ce dernier tableau. Il connut le sort réservé aux travaux des femmes : un des frères de Débora, le jugeant immoral, le rangea dans un débarras où il pourrit petit à petit.

Cette exposition réalisée au Club Union de Medellín donna à Débora reconnaissance et ennemis. D’un côté, plusieurs de ses œuvres furent considérées par nombre de ses pairs comme extraordinaires, de sorte que le premier prix lui fut remis. Mais ses deux nus posaient problème. Certes, ils n’étaient pas les premiers nus féminins dans l’histoire de l’art colombien : Epifanio Garay, ancien élève de l’Académie Julien à Paris, avait réalisé une œuvre sur un thème biblique, en 1899.

Mais ici, il s’agissait d’une autre chose : une femme osait représenter le corps nu d’une femme, et le sujet n’était absolument pas biblique, mais bien sensuel. Tel était le reproche adressé à l’artiste (bien entendu, ses collègues hommes purent exposer, eux, des nus féminins sans être inquiétés, bien au contraire). Cette transgression fut jugée intolérable pour une partie de la société, et ce d’autant plus qu’elle jouissait maintenant d’une reconnaissance publique.

(…) Lire la suite du deuxième épisode ici

Troisième épisode : Débora dans l’Histoire ou la résistance active

La censure, dès le premier jour, de cette exposition, qui fut décrochée le lendemain, sera la première d’une longue série d’agressions et de tentatives d’imposer le silence.

Elle confronta Débora Arango, alors âgée d’une trentaine d’années, aux autorités politiques et ecclésiastiques parmi les plus influentes du pays. Ainsi par exemple, l’évêque de Medellin fut chargé de mener des enquêtes sur les mœurs de Débora et de sa famille (mais, celle-ci étant catholique et d’un bon niveau social, il se limita à lui coller l’étiquette de « folle »).

Le chef du parti conservateur, un des hommes les plus influents en Colombie dans les années 1930-1950, Laureano Gómez, en fit sa cible dans son journal El Siglo. Cette exposition lui donnait une nouvelle possibilité d’attaquer le parti libéral (au pouvoir depuis 10 ans pour la première fois au XXème siècle), ainsi que le ministre de l’Éducation (Gaitán) et sa politique culturelle. Dans son journal, il lança ses invectives contre l’artiste, qu’il considérait comme une sorte de marionnette entre les mains de ses vrais rivaux, les hommes politiques libéraux :

La série de grotesques que le Ministère de l’Education a inauguré vient d’être pseudo enrichie avec l’exposition d’aquarelles présentée au Théâtre Colomb par Mademoiselle Débora Arango Pérez. Après avoir contemplé une à une les peintures qui y sont exposées, le visiteur non averti ne peut savoir si le sentiment qu’il éprouve est celui de la colère et du ridicule dont il a été victime, ou celui de la compassion face à l’optimisme décomplexé et fier de Mademoiselle Arango Pérez. Qu’une jeune femme sans goût artistique, qui montre qu’elle ne possède même pas les notions élémentaires de dessin et qui ignore la technique de l’aquarelle, ose sans vergogne se déclarer artiste, c’est un cas sans importance compte tenu de la gravité que constitue le fait que ce soit le Ministère de l’Éducation lui-même qui parraine l’exposition des épouvantails artistiques dont est auteur cette demoiselle. (…) Ce qu’on appelle l’art moderniste n’est en réalité qu’un signe clair de paresse et d’incapacité chez certains artistes (…) Les aquarelles exposées au Théâtre Colomb n’atteignent même pas ce degré minimum de contenu artistique. Elles constituent une véritable atteinte à la culture et à la tradition artistique de notre capitale, elles sont un défi au bon goût du public et -nous n’hésitons pas à le déclarer- elles constituent un manque de respect pour le lieu aristocratique où elles sont exposées.

Le désaveu public de son œuvre, les attaques personnelles, les obstacles pour l’exposition de ses tableaux rendirent de plus en plus difficile son acceptation par le milieu artistique. Ainsi, quelques jours plus tard, lors du premier Salón Anual de Artistas Colombianos, première exposition collective des artistes colombiens, et alors qu’elle avait été sélectionnée, Débora ne réussit pas à faire accrocher ses deux tableaux, un nu féminin appelé « Montagnes » et une représentation des travailleurs des abattoirs de la région de Medellin. De même, vers 1941, son ancien professeur Pedro Nel Gomez, responsable d’une autre exposition collective, confina son tableau La procesión (La procession) dans un recoin pour éviter des problèmes. Ce tableau représentait la dévotion d’une femme qui est l’objet de la lascivité des jeunes curés et qui subit la réprobation des dames de la société. L’évêque semble également embarrassé. De fait, la reproduction de ce tableau dans la Revista municipal de Medellin en 1942 entraîna un litige entre les hauts prélats et les éditeurs. Les plaintes des autorités ecclésiastiques trouvèrent un écho au sein du Conseil Municipal, de sorte que la revue dut être retirée des kiosques. (…)

(…) Lire la suite du troisième épisode ici

Quatrième épisode : Conclusion

Cette exclusion incessante ne se produit-elle pas parce que Débora Arango s’écarte de la place que les hommes imposent aux femmes, et que ceci est perçu comme une menace ? Quelques anecdotes de sa vie privée pointent dans ce sens : on sait que les amies qui posaient pour elle devaient le faire en cachette de leurs maris et frères ; mais l’artiste, qui probablement ne souhaitait pas se cacher, fut censurée dans sa propre maison. En effet, l’opposition à son travail fut exercée également par des hommes de sa famille, à l’exclusion de son père. Alors qu’elle eut toujours la compréhension de ses sœurs, y compris des plus dévotes, et l’amitié de l’une d’entre elles, ses frères la supportaient mal. L’un d’eux l’obligea à recouvrir de peinture noire plusieurs de ses tableaux, comme le raconte sa nièce Cecilia Londoño : « Débora devait alors le recouvrir avec une autre peinture à l’huile, et le tableau était ainsi éliminé ».

En effet, oser s’approprier le corps de la femme, le sien ou celui des autres femmes de son entourage est une bravade à l’égard des hommes et du monde qu’ils ont construit. Monique Wittig (1969) aurait vu en Débora Arango, qui fut une des premières femmes à conduire une voiture à Medellin, qui portait le pantalon, qui faisait du cheval à califourchon (et on lui jetait des sceaux d’eau bouillante pour cette raison), une « guérillère ». Débora subissait des attaques grossières : « Mets-toi à poil toi aussi, puisque tu peins comme ça », écrivait un critique artistique du journal La defensa. Quand elle était l’objet d’éloges, c’était en mettant en avant son côté masculin. Ainsi, Luis Vidales, homme de gauche, écrivait, pour vanter son art : « Débora Arango, à la masculine puissance dans le modelage ». D’autres, ne trouvant pas les mots pour comprendre ce qui gênait, parlaient de sa « bizarrerie » –telle l’expression d’un de ses défenseurs dans les journaux, José Mejía y Mejía.

Débora, refusant de jouer son rôle de femme, développerait le « privilège épistémologique de l’opprimée » ? Les théoriciennes féministes pourraient, à juste titre, en faire une icône. Car Débora développe un regard unique, perçant. Elle est la première artiste (homme ou femme) à explorer, dans l’art colombien, les bars, les prisons, l’asile, les bordels.

(…) Lire la suite du quatrième épisode ici