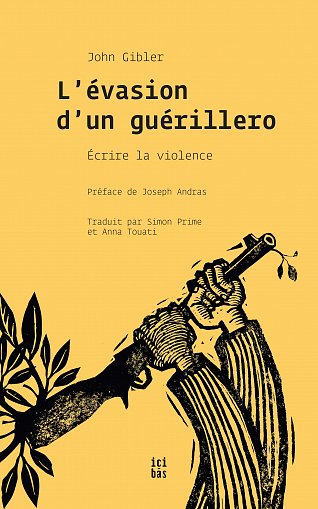

L’évasion d’un guérillero : écrire la violence (John Gibler / Éditions Ici-bas)

« L’Évasion d’un guérillero ne sera pas l’écrit “d’un mort”. Seulement une parole survivante et singulière pour mettre au clair les chiffres et les silences : ce que peut le bon journalisme, tout compte fait. » (Joseph Andras, extrait de la préface). Un ouvrage que France Amérique Latine vous recommande.

L’Évasion d’un guérillero raconte l’incroyable parcours d’un combattant indigène nahua, Andrés Tzompaxtle Tecpile, enlevé, détenu et torturé par l’armée mexicaine en 1996, jusqu’à son évasion, puis sa longue et difficile reconquête de la liberté. En recourant à une polyphonie narrative qui articule de façon magistrale le travail d’archives, le journalisme de terrain, le témoignage et l’essai, John Gibler dévoile les stratégies contre-insurrectionnelles de l’État colonial tout en s’engageant aux côtés des victimes. Il propose aussi des pistes pour « décoloniser » l’écriture et tente d’« écrire en écoutant ». Hommage vibrant à la parole et à l’histoire d’un survivant qui incarne la force inébranlable de la lutte pour la dignité des peuples, cet ouvrage nous invite une nouvelle fois à nous battre contre l’oubli.

L’Évasion d’un guérillero. Écrire la violence (John Gibler)

Traduit de l’espagnol (Mexique) par Simon Prime et Anna Touati

Préface de Joseph Andras, illustrations de Yoel Jimenez

Éditions Ici-bas (Toulouse)

Collections « Les réveilleurs de la nuit »

Publié en 2021, 256 pages, 23 euros

En savoir plus et commander l’ouvrage

Entretien avec John Gibler

au sujet de son livre L’Évasion d’un guérillero

(La voie du jaguar)

Le 1er janvier 1994, l’Armée zapatiste attaque six villes de l’État du Chiapas et proclame son manifeste. Après douze jours de guerre, une trêve est déclarée. L’État et l’armée mexicaine vont désormais gérer une situation de rébellion plus ou moins négociée. Le 28 juin 1995, la police de l’État du Guerrero massacre dix-sept paysans, tous membres d’un syndicat particulièrement teigneux l’Organisation paysanne de la Sierra du Sud (Organización Campesina de la Sierra del Sur), au gué d’Aguas Blancas. Un an, jour pour jour, plus tard et au même endroit, un nouveau groupe armé fait irruption en public et lit son manifeste écrit en espagnol et nahua. C’est l’Armée populaire révolutionnaire (EPR). Elle n’entre au combat que le 16 juillet suivant en attaquant l’armée fédérale.

Le 25 octobre 1996, l’EPR a invité plusieurs journalistes locaux à une entrevue à Zumpango del Río (Guerrero). Des barbouzes de l’armée interceptent les journalistes et enlèvent un de leurs jeunes guides, Andrés Tzompaxtle Tecpile. C’est l’histoire de sa disparition, de son calvaire et de son évasion inespérée que raconte John Gibler dans son ouvrage L’Évasion d’un guérillero. Écrire la violence. Au-delà d’un témoignage cauchemardesque, c’est toute la stratégie de la terreur d’État qui est narrée à travers les entretiens avec Andrés Tzompaxtle et divers autres protagonistes. Et comme ce thème est à la fois particulier et, de Guantanamo à Damas, terriblement universel, voilà pour Gibler l’occasion de questionner sa pratique, son écriture. Comment rendre compte de l’indicible ? Voilà un des sujets de l’entretien avec l’auteur ci-dessous.

On en profite au passage pour souligner la qualité de la traduction.

Comment as-tu connu puis t’es-tu consacré à raconter l’histoire d’Andrés Tzompaxtle ? Est-ce un hasard ou l’as-tu vu comme un cas exceptionnel ?

En 2006, lorsque ses frères, Gerardo et Jorge ont été détenus, une collègue de Chilpancingo m’a passé une photocopie d’un témoignage écrit par Andrés Tzompaxtle. Je couvrais l’Autre Campagne de l’EZLN et étais resté quelques jours au Guerrero pendant que la caravane poursuivait sa route. J’avais travaillé au Guerrero en 2000 comme volontaire pour le Centre des droits humains Tlachinollan à Tlapa. J’ai donc souhaité rester quelques jours pour réaliser quelques entretiens et écrire une chronique du passage de l’Autre Campagne dans cet État. C’est là que ma collègue m’a passé ce témoignage que j’ai lu d’une traite. C’était la première fois que j’ai pris connaissance de l’histoire de Tzompaxtle racontée par lui-même. J’ai immédiatement voulu mener un travail de journalisme sur son expérience. Mais ça a pris beaucoup de temps pour le contacter. Quand nous avons pu entamer une conversation, l’état de la violence politique du pays avait beaucoup évolué sous le règne de la si mal nommée « guerre contre le narcotrafic ». Dans ce contexte, il m’a semblé que l’aventure de Tzompaxtle prenait une autre dimension, une autre signification parce qu’elle montre la continuité des pratiques de terreur d’État qui seront ensuite étendues, multipliées et transformées lors de ces années. (…)

(…) Lire la suite de l’entretien ici

« L’évasion d’un guérillero »,

l’exposition de la répression d’État

(Christophe Ventura / Mémoire des Luttes)

Non pas écrire « sur la » mais « la » violence est, comme l’indique le sous-titre de cet ouvrage, l’ambition de John Gibler dans L’évasion d’un guérilléro. Le journaliste américain, fin connaisseur d’un Mexique auquel il a consacré plusieurs ouvrages remarqués, narre, avec son concours direct, l’histoire d’Andrès Tzompaxtle Tecpile. Membre de l’Armée populaire révolutionnaire (Ejército Popular Revolucionario – EPR) – dont les activités ont démarré en 1996 dans l’État du Guerrero avant de s’étendre à plusieurs autres États du pays –, le jeune militant indigène a été enlevé, clandestinement détenu et lourdement torturé par l’armée mexicaine cette même année avant de réussir à s’échapper.

Faisant partie des (près de) 75 000 disparus forcés au Mexique recensés depuis 1964 (dont plus de 25 000 entre 2006 et 2012 lors de la première phase de la guerre contre les drogues), le militant partage avec John Gibler le récit de ses journées en enfer et raconte sa lente reconstruction et le réapprentissage douloureux de sa liberté. (…)

(…) Lire la suite de l’article ici

« Ce livre cherche à utiliser une arme coloniale, l’écriture,

pour combattre la violence coloniale. »

Ernest London (La voie du jaguar)

Militant de l’Armée populaire révolutionnaire (EPR), Andrés Tzompaxtle Tecpile, dit Rafael, est enlevé, détenu et torturé par l’armée mexicaine en 1996. Par un récit polyphonique, fruit d’un long travail d’enquête de terrain, le journaliste américain John Gibler dévoile la stratégie contre-insurrectionnelle de l’État mexicain. Il interroge également le processus d’écriture, les rapports de celle-ci avec une supposée objectivité, avec les partis pris, la violence qu’elle impose en voulant témoigner. Adaptant un mot d’ordre zapatiste, il défend la forme d’un écrit qui écoute (escribir escuchando). « Ce livre cherche à utiliser une arme coloniale, l’écriture, pour combattre la violence coloniale. »

S’appuyant essentiellement sur trente heures d’entretien avec Andrés Tzompaxtle Tecpile, mais aussi sur les témoignages des journalistes qui ont assisté à son enlèvement, d’une travailleuse sociale et d’une avocate, membres d’une association de défense des droits de l’homme, sur les articles de presse parus au sujet de cette affaire, il livre un récit polyphonique, notamment de la détention, des séances de torture infligées pendant quatre mois, et de son incroyable évasion, objet de beaucoup de suspicions. Son enfance dans une communauté indigène nahua de la Sierra de Zongolica (Veracruz) est aussi racontée, imprégnée d’un permanent sentiment d’injustice qui le pousse à rejoindre la guérilla. « La violence à la fois ontologique et corporelle de l’invasion est gravée dans ce que nous appelons aujourd’hui l’État, le droit, l’économie. On perpétue le massacre du massacré en se justifiant par cette chose qu’on appelle le droit. » John Gibler montre comment les mouvements armés naissent de l’impunité de la répression qui décime les mouvements sociaux et comment ceux-ci sont présentés comme une menace militaire à la « paix sociale », justifiant leur éradication. L’État mexicain avait recours, bien qu’il s’en défende, aux mêmes stratégies que pendant la sale guerre des années 1970 (infiltration, disparitions forcées et torture). Ces tâches n’incombaient plus à la « police politique » du ministère de l’Intérieur mais à l’armée.

L’auteur s’interroge longuement, au point de consacrer un chapitre entier à cette fort intéressante question, sur les rapports entre écriture et violence. « L’écriture s’est développée pendant des siècles sur le terreau d’une violence contre la parole orale, contre la chanson, contre d’autres formes d’écriture, et surtout, contre ceux qui utilisaient ces formes d’expression différentes. Ce n’est pas le fait de l’écriture. Ce n’est pas non plus la faute des alphabets, de la technologie de l’impression, de l’encre ou du papier. L’écriture alphabétique et les livres imprimés ont été contraints à devenir des assassins par leurs premiers artisans. Il s’agit de cerner la différence entre un accord et un contrat, entre une coutume et une loi, entre le vécu de plusieurs générations et les Archives Générales de la Nation. Avec des majuscules, oui. La langue écrite accompagne le pouvoir. Les États-nations s’articulent autour de textes : les constitutions, la législation, les codes et les lois, les journaux, les livres, les archives et les bibliothèques. » (…)

(…) Lire la suite de l’article ici