Bolivie. Fragments d’une révolution (Franck Poupeau / Contretemps)

La Bolivie est depuis vingt ans un des pays d’Amérique Latine qui a connu une agitation politique permanente, depuis les insurrections indiennes, paysannes et ouvrières jusqu’à l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales, puis son départ et finalement une reprise du pouvoir par Luis Arce, proche de Morales. Le pays incarne de ce fait un statut particulier pour les débats de la gauche internationale.

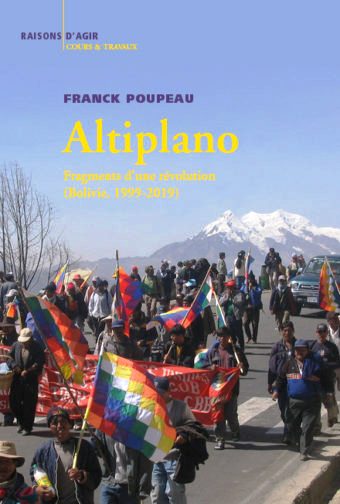

Franck Poupeau enquête depuis de longues années dans l’Altiplano, analysant finement les dynamiques politiques, les rapports des mouvements sociaux à l’État, et la façon dont perdure un idéal pratique de changement social. Avec Fragments d’une révolution, qui vient de paraître aux éditions Raisons d’agir, il livre une dense étude, résultat de ses années d’enquête, de l’ensemble de ces processus, à différentes échelles. Nous reproduisons ici un extrait de l’ouvrage, avec l’aimable autorisation des éditions Raisons d’Agir.

Voir la présentation du livre de Franck Poupeau ici

Temporalités

Au long de ces pages, le « je » utilisé pour retracer une vingtaine d’années d’un itinéraire politique et scientifique exprime assurément la volonté de lier dans un même récit les différentes perspectives de recherche – sur les inégalités, les périphéries urbaines, les politiques hydriques, les coopératives, les formes d’auto-organisation, les conflits environnementaux, les modes de gouvernement, etc. ; il traduit aussi un souci de réflexivité face aux difficultés de l’entreprise complexe consistant à étudier, dans un pays étranger, des séquences historiques au moment même où elles se déroulent, au moment où, bouleversant l’ordre existant, elles ne laissent à l’observateur, embarqué un peu par hasard dans l’aventure, d’autre choix que de « s’y coller » – hic Rhodus, hic salta. Mais l’usage de la première personne répond surtout à la volonté de restituer, autant que faire se peut, le vécu de l’expérience collective généralement désignée sous le nom de « révolution », que les enquêtes n’appréhendent que d’une façon imparfaite, trop codifiée, trop fragmentée.

Ce vécu est évidemment perceptible dans l’émotion de l’événement : la fascination romantique qu’exercent les insurrections et les blocages de routes sur l’Altiplano, l’enthousiasme de la cérémonie d’intronisation du nouveau « président indigène », le triomphe à la promulgation de la nouvelle Constitution, le dépit face aux conflits récurrents, à la destitution forcée du président, etc. –, mais il ne s’y réduit pas. Je pourrais évoquer, au cours de ces années durant lesquelles le MAS a conservé légalement le pouvoir, les multiples affects, doutes et déceptions éprouvés face à des scandales, des déclarations malvenues ou des décisions arbitraires. Il y eut aussi des épisodes traumatisants : après la destitution d’Evo Morales, parti en novembre 2019 se réfugier au Mexique, j’ai encore l’image des nombreuses manifestations organisées jusque dans des endroits les plus reculés de l’Altiplano pour défendre non pas l’ex-président, mais la wiphala, dénigrée par le nouveau gouvernement de facto et ses soutiens : des policiers avaient arraché de leurs uniformes, en public, ce symbole des peuples originaires. Les spectres de l’Altiplano n’avaient pas tardé à se réveiller. Et l’on voyait ces mêmes policiers, barricadés devant le palais présidentiel, implorer l’intervention des forces armées. Ils suppliaient qu’on les protège de l’arrivée imminente de « hordes d’Indiens » dont des vidéos montraient alors, sur les réseaux sociaux, les marches, aux cris de « ¡Ahora sí, guerra civil! », qualifiées de « revanchardes » à El Alto. D’invasion sauvage, on ne verrait pourtant pas trace ces jours-là, mais la menace de l’encerclement de La Paz ne cesse de hanter les mémoires depuis la promesse, il y a plus de deux siècles, de Túpac Katari : « Volveré y seré millones[1]. » Je pourrais enfin rappeler l’anxiété provoquée par les heures interminables à attendre les résultats de l’élection présidentielle d’octobre 2020, la crainte d’un autre coup d’État à la vue de l’incrédulité de commentateurs politiques incapables de se résoudre à livrer les estimations des sondages en boca de urna (« à la sortie des urnes ») et à accepter, après un an de répression et de restauration conservatrice, la victoire électorale du MAS, de nouveau au premier tour, mais sans son leader historique – on n’en finit pas si facilement avec une « révolution », malgré le reflux annoncé des « gouvernements progressistes » sur le continent.

Si, comme le disait Daniel Guérin, « en matière de luttes sociales, l’odeur de la poudre met des siècles à se dissiper[2] », il faut reconnaître que la recherche sociologique n’en a jamais tout à fait fini avec l’exploration des processus révolutionnaires. Plus encore dans une révolution en train de se faire : loin d’être inachevé[3], le « processus de changement » suit son cours, après une interruption de presque une année, de la destitution d’Evo Morales, en novembre 2019, à l’élection de Luis Arce, en octobre 2020. Peut-être est-ce là une autre justification du choix de cette approche fondée sur la notion de fragments, qui relève moins d’une fausse modestie un peu chic que de la conscience des limites de la connaissance apportée par les enquêtes sociologiques face à la longévité d’un tel processus et à la multiplicité des dimensions qu’il recouvre. En ce sens, l’approche développée ici, dans le prolongement d’une « sociologie réflexive », s’inscrit à contre-courant de certaines recherches menées sur les Amériques et les révolutions dans les Amériques. On sait depuis Trotski que « l’adhésion des intellectuels[4] » fait partie intégrante d’une véritable situation révolutionnaire, et ce livre ne perd pas de vue les conditions de la production intellectuelle sur la Bolivie, sorte de « branloire pérenne » à la Montaigne : après les premières années d’enthousiasme pour le « premier président indigène » du pays, la critique du gouvernement par les intellectuels, de droite comme de gauche, semble engagée depuis 2010 dans une véritable course à la radicalité – les uns y voyant l’autoritarisme du caudillo, les autres un prolongement du néolibéralisme. Face à cette évolution – en particulier, on le verra, contre les procès en trahison menés au nom de la radicalité révolutionnaire ou du spontanéisme subalterniste, les critiques des actions du gouvernement émises dans les premiers chapitres de ce livre tendent à céder la place à une valorisation de l’expérience historique représentée, à plus long terme, par la « révolution démocratique et culturelle ». Il faudrait ici une sociologie des intellectuels écrivant sur l’Amérique latine qui prenne en compte les profits symboliques à se réclamer de la « pureté » de processus dont on a bien vu, pour le cas de la Bolivie en particulier, qu’ils échappent à des catégorisations trop simples.

Les tentatives de caractérisation d’une révolution courent toujours le risque de tomber dans une forme de cercle interprétatif : si une révolution est ce qui est qualifié comme tel par ses acteurs ou ses observateurs historiques, son analyse consiste à en référer le processus à une définition générique ou à un ensemble de facteurs explicatifs. Ce livre adopte une perspective quelque peu différente : les enquêtes sociologiques y multiplient les niveaux d’observation, croisent les différentes expériences des événements, et finalement démontent l’idée d’une révolution conçue comme un processus unique et homogène, identifié par une catégorie (la Révolution française, la révolution russe, la révolution bolivarienne, etc.). Pour le dire plus simplement : ce que l’on désigne généralement comme « une révolution » est constitué par une multiplicité de révolutions, c’est-à-dire de pratiques et de processus de subjectivation[5] que l’analyse sociologique s’efforce de mettre en relation et d’articuler dans un système cohérent d’interprétation. Le « je » du sociologue permet d’entrer dans la temporalité ordinaire des événements politiques et d’aborder ces moments où les choses ne semblent pas suivre le tempo de la révolution officielle : les aléas de la mise en œuvre des politiques, l’impression que, dans les quartiers défavorisés où j’ai enquêté, les choses n’avancent pas aussi vite que sur le plan national, et le constat, malgré tout, que des transformations ont lieu, peu à peu, à leur rythme propre – un raccordement à l’eau, une route pavée, un bâtiment scolaire, l’accès croissant des enfants de familles modestes à l’université, la décision collective d’installer et de gérer un centre de santé, la possibilité, désormais, d’aller voter et de manifester. La temporalité du « je » inséré dans l’enquête de terrain n’est pas celle de l’histoire immédiate ou des mémoires militantes, a fortiori lorsqu’il s’agit de poursuivre et de revisiter les mêmes terrains sur une période aussi longue (1999-2019).

J’ai commencé à explorer les périphéries urbaines, dans des conditions extrêmes, avant même que les insurrections se convertissent en conquête électorale du pouvoir, avant la « révolution démocratique et culturelle ». Lorsqu’Evo Morales est devenu président, j’ai persisté sur ces terrains, avec l’intuition que je pourrais comprendre les effets des processus en cours sur les régions les plus défavorisées du monde social. Alors que l’attention des observateurs, nationaux ou internationaux, se focalisait sur la sphère institutionnelle, celle qui était commentée dans l’actualité politique ou les revues scientifiques, je me sentais entrer de plain-pied dans une autre réalité[6]. Sur le moment, je n’avais pas forcément une vision très claire des finalités de mon travail, mais le précepte selon lequel « on ne peut penser correctement qu’à travers des cas empiriques théoriquement construits[7] » constituait en quelque sorte ma boussole sociologique. Ce n’était plus la mode de « l’analyse concrète d’une situation concrète » chère à Lénine, et pas encore celle de la politique « par en bas » des subalternistes, mais je ne concevais pas d’étudier les inégalités d’accès à l’eau sans prendre en compte les politiques hydriques du nouveau ministère chargé de ce secteur[8]. Il s’agissait en fait de comprendre, dans un contexte de mise en échec des réseaux urbains, dans quelle mesure certaines formes d’auto-organisation éclairaient le devenir et les potentialités des projets d’autogouvernement qui se trouvaient, selon moi, au cœur de cette « révolution démocratique et culturelle ».

Le projet politique porté par les insurrections des années 2000, puis par le MAS, au pouvoir pendant quatorze ans, ne peut évidemment se réduire à la seule valorisation politique des formes d’auto-organisation, qu’il s’agisse des organisations syndicales, des communautés indigènes ou des comités de quartier, qui avaient constitué le cœur des mobilisations. Arrivé en Bolivie à la fin des années 1990, j’avais été particulièrement marqué par l’importance de ces structures de base dans les luttes sociales et dans la promotion d’alternatives politiques autour de leurs modes démocratiques de fonctionnement. Le fameux « agenda d’octobre » issu des mobilisations populaires après la « guerre du gaz » de 2003 incluait un projet d’Assemblée constituante appelée à refonder l’État, à reconnaître la diversité des populations originaires et, ce faisant, à recomposer les pratiques politiques capables de répondre aux revendications populaires ; il véhiculait aussi l’exigence d’une réappropriation nationale de la gestion des ressources naturelles, après plus de cinq cents ans de spoliation des richesses du sous-sol par les puissances coloniales, néocoloniales et néolibérales ; une autre revendication, moins visible et pourtant corrélée à la restauration de la souveraineté, résidait dans le projet d’industrialisation nationale, destiné à mettre fin à la dépendance vis-à-vis de l’étranger, notamment en arrêtant les importations de biens essentiels payées par l’exportation des hydrocarbures. (…)

(…) Lire la suite ici